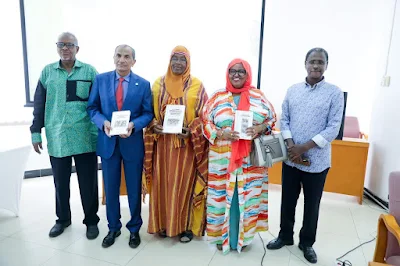

Ce dimanche matin, le Centre d’Étude et de Recherche de Djibouti (CERD) a vibré au rythme d’une cérémonie culturelle marquante : le lancement officiel de la publication de trois pièces classiques du théâtre somali, transcrites et traduites par la chercheuse Fatouma Mahamoud Hadji Ali. Un événement qui célèbre à la fois la richesse du patrimoine oral somali et le travail minutieux d’une universitaire passionnée.

Dès 9h30, sous les regards émus d’un public composé d’intellectuels, d’artistes et d’amoureux de la culture, la cérémonie s’est ouverte avec les allocutions des autorités. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoweh, a salué le « travail titanesque » de Dr Fatouma, soulignant l’importance de préserver ce patrimoine menacé par l’oubli. « Dans nos traditions nomades, le théâtre et la poésie ne sont pas de simples divertissements, mais les gardiens de notre mémoire collective », a-t-elle déclaré, rappelant la dimension profondément sociale de ces arts.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a ensuite pris la parole, mettant en avant la portée éducative de cette publication. « Ces textes, désormais accessibles aux élèves et étudiants, sont un pont entre les générations », a-t-il affirmé, tout en soulignant les thèmes universels qu’ils abordent : la condition féminine, l’identité culturelle et les défis de la modernité.

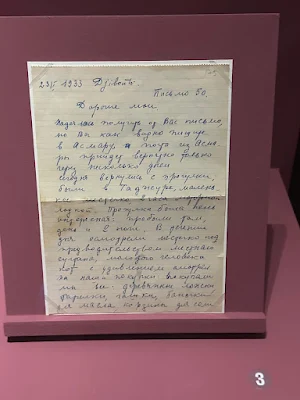

Au cœur de l’événement, l’intervention de Dr Fatouma Mahamoud Hadji Ali a captivé l’assistance. Avec humilité et ferveur, elle a rendu hommage à deux figures emblématiques du théâtre somali, Hassan Elmi Dirié et Ibrahim Souleiman « Gadhle », dont les œuvres, mêlant humour et profondeur, ont marqué des décennies de création artistique. « Ces pièces ne sont pas de vieux textes poussiéreux, mais des miroirs de notre société, toujours d’actualité », a-t-elle expliqué.

Son travail ne se limite pas à une simple traduction : il restitue la musicalité de la langue somalie, conçue pour être chantée, jouée et transmise. « Mon rêve est que ces pièces reviennent sur scène, portées par la jeunesse, en somali et en français », a-t-elle confié, un vœu qui semble déjà en voie de réalisation. En effet, la ministre de la Culture a annoncé que la troupe Jeunes Talents répétait actuellement Le Pari des Trois ( Sadex baa isku faantay ) , une pièce philosophique où passé et présent s’entrelacent. Une manière de redonner vie à ces textes, non comme des reliques, mais comme des œuvres vivantes.

Après les discours, la cérémonie s’est poursuivie par une séance de dédicaces chaleureuse, où chercheurs, artistes et étudiants ont échangé avec Dr Fatouma, partageant souvenirs et projets. Autour d’un café, les conversations ont témoigné d’une fierté collective : celle de voir une partie de l’héritage culturel somali sauvé de l’oubli.

Ce matin-là, au CERD, les mots anciens ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Entre les pages des livres fraîchement imprimés, dans les murmures des vers restitués, c’est toute une tradition qui se réveille, prête à inspirer les générations futures.